Por Carlos Merenson – La (Re) Verde

Introducción: qué es el ecocidio, de dónde surge y hasta dónde ha llegado el debate

La noción de “ecocidio” nace en el marco del derecho internacional de la posguerra y de la descolonización. Se formula inicialmente para denunciar el uso sistemático de herbicidas y defoliantes durante la guerra de Vietnam, cuando se destruyeron deliberadamente selvas, humedales y suelos agrícolas para privar de sustento a la población y ocultamiento al enemigo. Desde entonces, múltiples corrientes jurídicas, ecologistas y de derechos humanos han trabajado para que el ecocidio sea reconocido como un crimen de derecho internacional, equiparable a los crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Efectos del Agente Naranja

La definición que ha logrado mayor consenso describe al ecocidio como el acto ilegal o arbitrario cometido a sabiendas de que existe una probabilidad sustancial de causar daños graves, extensos o duraderos al medio ambiente. Esto implica tres criterios: gravedad del daño, extensión territorial (no circunscrita a impactos puntuales), y duración en el tiempo que trasciende ciclos naturales de recuperación. No se trata de cualquier daño ambiental; se trata de la destrucción de ecosistemas de los que depende la vida, la salud y la supervivencia de comunidades humanas y no humanas.

El debate se ha intensificado en la última década, en la que diversos estados insulares, organizaciones internacionales y sectores del derecho penal internacional han impulsado la incorporación del ecocidio como quinto crimen en el Estatuto de Roma. Paralelamente, ha ganado terreno la idea de que el daño ambiental masivo no es un daño colateral del desarrollo, sino la consecuencia previsible de decisiones políticas y corporativas que priorizan rentabilidad a corto plazo sobre integridad ecológica a largo plazo.

Existen casos emblemáticos que la literatura especializada reconoce como potenciales o probables ecocidios: el desastre de Chernóbil y el colapso duradero de ecosistemas aledaños; la contaminación crónica y no remediada de la Amazonía ecuatoriana por operaciones petroleras; o la pérdida irreversible de biodiversidad coralina en regiones del Sudeste Asiático como resultado de pesquerías destructivas y vertidos. En todos estos ejemplos, el patrón se repite: decisiones tomadas con conocimiento del riesgo sustantivo, impactos socioambientales severos y una cadena de actores públicos y privados que hicieron posible el daño.

En Argentina no existe una figura legal consolidada bajo el nombre “ecocidio” incorporada en el código penal o en una ley nacional con rango equivalente. La protección del ambiente está dispersa en normas administrativas, civiles o sectoriales; el daño degradativo y sistémico no cuenta con un tipo penal propio. Pero existe voluntad e iniciativas para cambiar eso: proyectos de ley y demanda ciudadana intentan incorporar la figura de ecocidio.

Minería de montaña a gran escala: un escenario de potencial ecocida

La megaminería metalífera en alta montaña opera sobre tres dimensiones críticas que la colocan en el umbral del ecocidio: la alteración irreversible de ecosistemas de altura, la afectación de glaciares y periglaciares que cumplen función de reservas hídricas estratégicas, y la gestión a perpetuidad de residuos tóxicos en territorios frágiles donde la erosión, la sísmica y el cambio climático actúan como multiplicadores de riesgo.

Los emprendimientos mineros de montaña implican remoción masiva de suelo, generación de escombreras y depósitos químicos, utilización de reactivos y almacenamiento de colas en cercanías de cursos de agua que descienden hacia valles cultivados y centros urbanos. Si se produjera contaminación crónica, pérdida de glaciaretes, afectación de aguas subterráneas o la necesidad de tratamiento eterno —que en términos financieros muchas veces se “externaliza” hacia el Estado o las generaciones futuras— el impacto podría cumplir con los criterios de gravedad, extensión y duración propios del ecocidio.

Casos testigo en América Latina: evidencia empírica de daños graves, extensos y duraderos

La discusión sobre el ecocidio no se sostiene solo en definiciones jurídicas o en escenarios hipotéticos: existen evidencias concretas en territorios donde el extractivismo minero de gran escala opera desde hace décadas. Latinoamérica, convertida en proveedor primario global, ofrece estudios científicos y testimonios sociales que revelan que el daño ambiental es real, acumulativo y persistente.

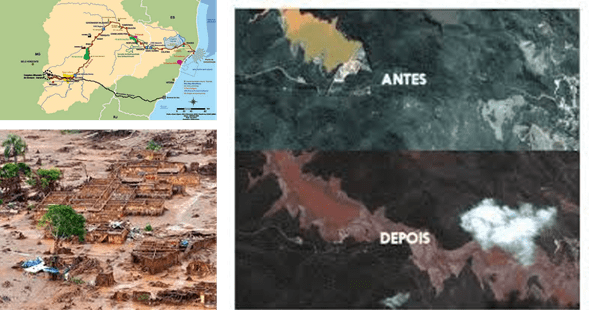

- Brasil: Catástrofe de las represas de Bento Rodrigues

Se rompió la represa de residuos mineros (rellenos de colas de mineral) del complejo minero de Samarco —una empresa conjunta entre Vale y BHP Billiton— liberando decenas de millones de metros cúbicos de lodo tóxico en forma de “tsunami de desechos”. El derrame devastó comunidades —especialmente el pueblo Bento Rodrigues — provocó decenas de muertes (19 personas según los balances oficiales) y dejó anegadas casas, escuelas e infraestructuras. Los lodos mineros contaminaron ríos y cuencas enteras, especialmente la del Río Doce, afectando ecosistemas, biodiversidad, fuentes de agua, comunidades ribereñas y el abastecimiento de ciudades. Los sedimentos llegaron hasta el Atlántico, más de 600 km río abajo. La catástrofe se considera el peor desastre ambiental del país hasta entonces, con efectos ecológicos, sociales y económicos extremadamente prolongados.

La tragedia de Bento Rodrigues/Mariana marca un antes y un después: expuso que la minería de gran escala no solo puede provocar accidentes laborales, sino desencadenar destrucción ecológica masiva, permanente e irreversible. En ese sentido, muchos lo consideran —en términos reales y simbólicos— el mayor desastre minero en la historia de Brasil.

- Chile: metales tóxicos, viento de larga distancia y exposición extendida

Investigaciones recientes de la Universidad de Chile documentan la presencia creciente de metales pesados en zonas habitadas como consecuencia directa del auge minero de las décadas recientes. El hallazgo más relevante es que la contaminación no queda circunscripta al área del yacimiento ni al perímetro de faenas o relaves: se detecta exposición a arsénico, antimonio, cadmio, cobre, molibdeno, plata y plomo en territorios habitados situados a decenas de kilómetros de los centros mineros, lo que confirma la existencia de vectores de difusión ambiental a través del viento, el polvo y los suelos. El patrón coincide con el criterio internacional de “daños graves, extensos y duraderos”, ya que afecta a ecosistemas, alimentos, cuerpos de agua y salud humana.

Esta evidencia resulta especialmente pertinente para la minería de montaña: los valles y oasis productivos dependen de la atmósfera, los cursos de deshielo y la sedimentología de pendiente. Donde hay altura, la gravedad no es solo fuerza física: es política hídrica.

- Perú: cuencas degradadas y remediaciones fallidas

En diversas regiones de los Andes peruanos, estudios toxicológicos y reclamaciones sociales muestran contaminación crónica de cursos fluviales, suelos agrícolas y napas por presencia de drenaje ácido minero y metales pesados. Incluso cuando se realizan procesos de “cierre” y “remediación”, subsisten pasivos ambientales a perpetuidad que requieren tratamiento continuo y costos asumidos por el Estado. La minería pasa, pero el drenaje ácido se queda. El impacto territorial es transgeneracional, y ese horizonte temporal es el que el concepto de ecocidio captura.

- Ecuador: el caso amazónico y la permanencia del daño

La Amazonía ecuatoriana ha sido escenario de décadas de derrames, quemas, vertidos y abandono de pasivos petroleros. Más allá de la discusión judicial, el hecho empírico es que hay ecosistemas no recuperados, poblaciones expuestas, nacientes y cursos de agua contaminados desde hace más de treinta años. Cuando una actividad impone una “perpetuidad tóxica”, estamos ante un daño incompatible con cualquier noción seria de desarrollo sostenible.

Estos casos tienen en común:

- El daño es sistémico: no se limita al punto donde se extrae, sino que se difunde por agua, aire y suelo.

- La recuperación natural no está garantizada: hablamos de siglos o inexistencia de regeneración posible.

- El costo se socializa: comunidades locales y Estados asumen impactos sanitarios, ecológicos y económicos.

- La decisión se tomó con conocimiento del riesgo: existe información técnica, advertencias sociales y experiencias previas.

Estos patrones sostienen la afirmación de que la minería de montaña a gran escala tiene un potencial ecocida estructural, y que los proyectos deben evaluarse no solo por su viabilidad económica sino por su capacidad de generar un daño irreversible a los ecosistemas de los que depende la vida.

El ecocidio no se “accidentaliza”. Se construye

En una sociedad compleja, un daño de esta magnitud no es obra de un solo actor. Requiere una arquitectura de decisiones, habilitaciones, informes, inacciones y justificaciones. Por eso, frente al potencial ecocida de la minería de montaña, resulta imprescindible desplegar el mapa penal de responsabilidades.

- Autores: quienes ejecutan materialmente el proyecto

La empresa operadora que diseña, financia y realiza las actividades que ocasionan el daño configura la figura autoral. La persona jurídica puede ser considerada autora del delito, sin excluir la responsabilidad penal de directores, gerentes y responsables técnicos que, con conocimiento del riesgo sustancial, avanzaron en la operación. - Coautores: cuando la decisión es compartida

Si existen consorcios, joint ventures o acuerdos de gobernanza entre empresas y Estado que condicionan el diseño y la operación, la categoría de coautoría es pertinente. El dominio funcional compartido del hecho extiende la responsabilidad hacia quienes pactaron las condiciones habilitantes y operativas. - Partícipes necesarios: la tecnoburocracia indispensable

Agencias regulatorias, áreas técnicas y consultoras que producen informes que habilitan la actividad, modifican categorizaciones o rebajan exigencias ambientales asumen el rol de partícipes necesarios cuando sin su intervención el proyecto no sería posible. El acto puede consistir tanto en decisiones expresas como en omisiones deliberadas. - Cómplices: facilitadores políticos e institucionales

Gobiernos que otorgan beneficios excepcionales, promueven marcos normativos a medida o limitan los mecanismos de participación ciudadana actúan como cómplices. No ejecutan la actividad extractiva, pero la facilitan, legitiman o protegen. - Instigadores: quienes empujan la agenda del riesgo

Lobbies extractivos, cámaras sectoriales y plataformas de pensamiento que presionan por la apertura de territorios con alto valor ecológico sin garantías de resguardo podrían ser considerados instigadores. Su rol consiste en construir el relato, el clima de opinión y la agenda que normaliza el riesgo. - Encubridores: ocultamiento del daño ya producido

Cuando después de un derrame, filtración o impacto no declarado se manipulan datos, se ocultan resultados, se presiona para desestimar denuncias o se dilatan procesos de control, se configura encubrimiento. El encubridor no evita el daño, pero sí busca evitar la rendición de cuentas.

Conclusión: tipificar para evitar

Pensar la minería de montaña a gran escala bajo la premisa del ecocidio no supone criminalizar la economía, sino transparentar el hecho de que ciertos modelos de acumulación conllevan daños previsibles e irreversibles. La tipificación penal clarifica responsabilidades, desalienta la impunidad y obliga a repensar el riesgo no solo en clave técnica o económica, sino en clave ético-jurídica.

Si un emprendimiento minero causa daños graves, extensos o duraderos a los ecosistemas de montaña, no se trataría de una fatalidad ni de un accidente, sino de un crimen. Y como todo crimen, tiene autores, cómplices, instigadores y encubridores. Reconocerlo es el primer paso para prevenirlo; negarlo, el primer escalón hacia la repetición.

Ante la posibilidad del ecocidio, el derecho ya no es un trámite: es la frontera civilizatoria entre la explotación responsable y el daño irreversible. En esa frontera, la sociedad tiene el derecho —y el deber— de exigir nombres, funciones y responsabilidades. Porque la naturaleza destruida no tiene abogado, pero las comunidades que dependen de ella sí tienen memoria, voz y justicia a la que apelar.